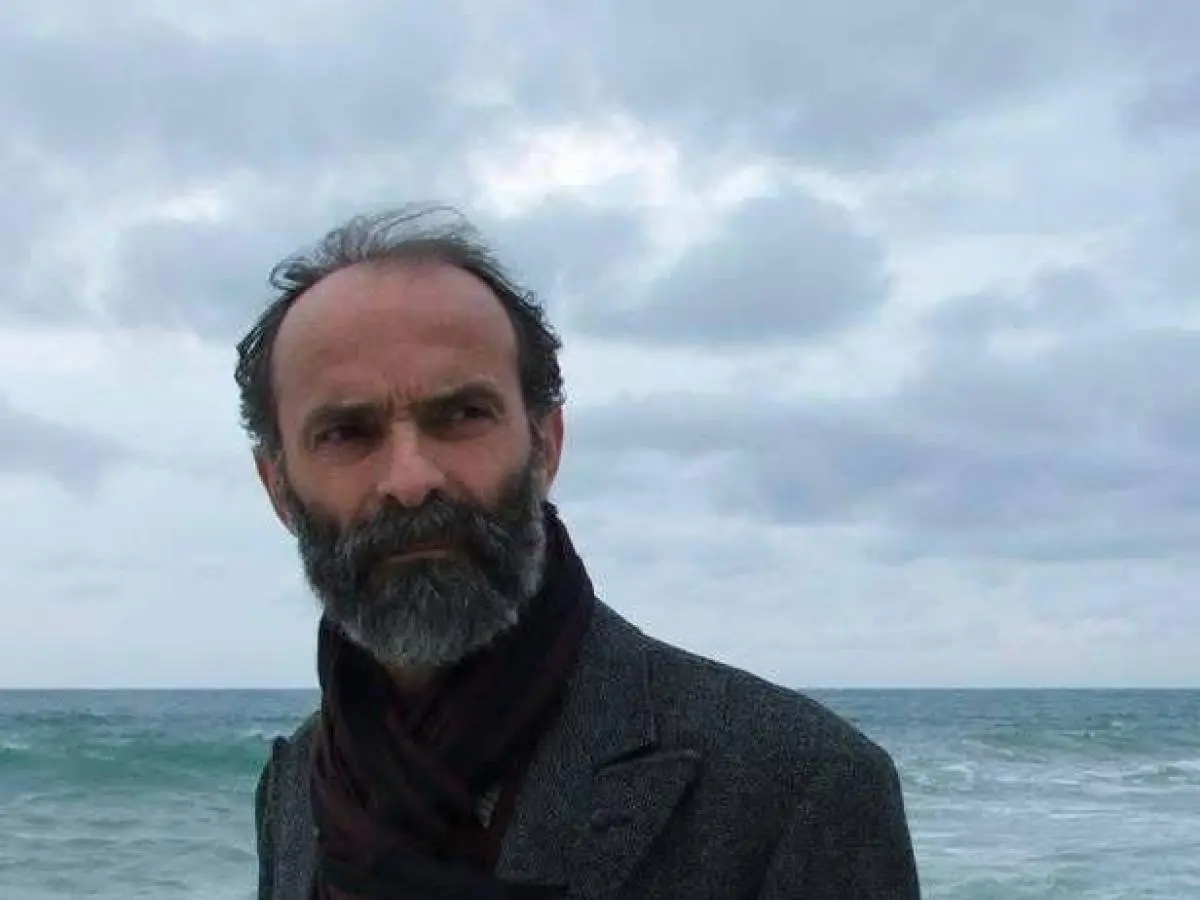

Gëzim Hajdari: il poeta esule che ha conquistato l’Italia e la legge Bacchelli

Ha varcato il mare tra albania e Italia con una valigia colma di libri e una determinazione inflessibile. Gëzim Hajdari, poeta di riconosciuta fama internazionale, vive da oltre trent’anni a Frosinone, città che considera la sua nuova casa e fonte inesauribile di ispirazione. Per mantenersi, ha svolto i lavori più umili e manuali: zappatore, aiuto tipografo, operaio e addirittura pulitore di stalle.

«La ciociaria è la mia patria adottiva. Senza di essa, le mie poesie perderebbero senso», afferma con convinzione l’artista. L’Italia lo ha accolto, dando tregua a un’esistenza segnata da pericoli e persecuzioni.

Un “poeta assoluto” contro il totalitarismo

Hajdari ha sempre usato la sua arte per combattere il comunismo e il socialismo reale, trasformando la sua poesia in un atto di denuncia e resistenza. Ora, lo Stato italiano gli riconosce i “meriti culturali eccezionali” e lo inserisce tra i beneficiari della legge Bacchelli, un misura di sostegno economico dedicata a personalità di spicco che versano in condizioni di difficoltà economica.

Il provvedimento, approvato dal governo guidato da Giorgia Meloni, arriva dopo anni in cui Hajdari racconta di aver percepito un semplice assegno sociale da 365 euro al mese. «Ho scoperto della Bacchelli navigando online – confida con un velo di sorpresa – ma finora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata. Nessuno mi ha aiutato,ho fatto domanda da solo,due anni fa».

Persecuzioni e opposizione dall’Albania

Figlio di una famiglia di proprietari terrieri, Gëzim ha subito la confisca di tutti i beni dalla dittatura di Enver Hoxha. In patria, la sua attività politica e giornalistica lo porta a smascherare corruzione e crimini legati sia al regime sia alla fase post-comunista, colpendo in particolare il clientelismo che persiste nell’Albania degli anni Novanta.

Fondatore della rivista di opposizione conservatrice Ora e Fjalës,Hajdari prova a entrare in Parlamento senza riuscirci,poi le minacce di morte lo costringono a rifugiarsi in Italia nel 1992. A Frosinone, il Movimento sociale italiano è il primo a tendere una mano, insieme a intellettuali locali e altri esuli, come quelli delle foibe, accolti anch’essi tra i missini.

Un’artista ignorata dal proprio Paese d’origine

da allora il rapporto con l’Albania si è interrotto. Nessun invito ufficiale, nessun riconoscimento a casa sua.Il motivo? «Ho fatto i nomi di chi ha commesso crimini e non ho mai accettato compromessi», spiega. Nel mondo accademico internazionale sono circa trenta le tesi di laurea dedicate alle sue poesie, e alcune università hanno istituito corsi specifici. Paradossalmente,anche un ateneo albanese ha formalizzato un corso su di lui.

La doppia lingua come strumento di denuncia

Il suo ultimo libro, Pane e olive, è scritto in albanese e italiano, una scelta di valore che ricorda grandi autori come Vladimir Nabokov e Joseph Conrad. Questa “letteratura migrante” o d’esilio usa la lingua come lente critica per raccontare l’esperienza diaspora e il dissenso politico.

La vita discreta di un poeta fuori dal tempo

A dispetto dei paragoni a volte azzardati con riferimenti al Nobel, Hajdari preferisce modestia e riservatezza: «Un buon poeta deve saper abbassare la voce». Senza Whatsapp, comunica solo via e-mail, utilizzando un telefono vecchio e poco performante, simbolo di una realtà distante dalle tecnologie più diffuse.

Ha una figlia di nove anni, nella vita privata come in quella pubblica mantiene un profilo basso, ma non ha mai rinunciato a voler presentare le sue opere in Albania. Inviti, però, non ne sono mai arrivati.Nel resto del mondo, invece, i suoi versi trovano spazio e riconoscimento.

«Per parlare del mio Paese servirebbe una lunga conversazione. Non è cambiato nulla nei miei confronti. Ma cosa potrebbero mai accusarmi? Non ho mai fatto affari, né economici né politici».

Una legge che vale più di un premio

La legge Bacchelli prevede un assegno fino a 24 mila euro annui per chi, come Hajdari, vanta riconoscimenti culturali ma si trova in difficoltà economiche. Un sostegno che, nel caso di questo poeta-esule e operaio, rappresenta un segnale concreto di attenzione e rispetto verso chi ha saputo esprimere il proprio talento senza mai piegarsi a compromessi.

In un mondo in cui fare il poeta è spesso un rischio senza alcuna garanzia economica, la storia di Gëzim Hajdari illumina la complessità, la tenacia e l’umanità di chi vive tra arte, impegno e sopravvivenza.

Siamo social! Clicca e seguici per essere sempre connesso con noi!