Movimenti del suolo nei Campi Flegrei: notizie aggiornate

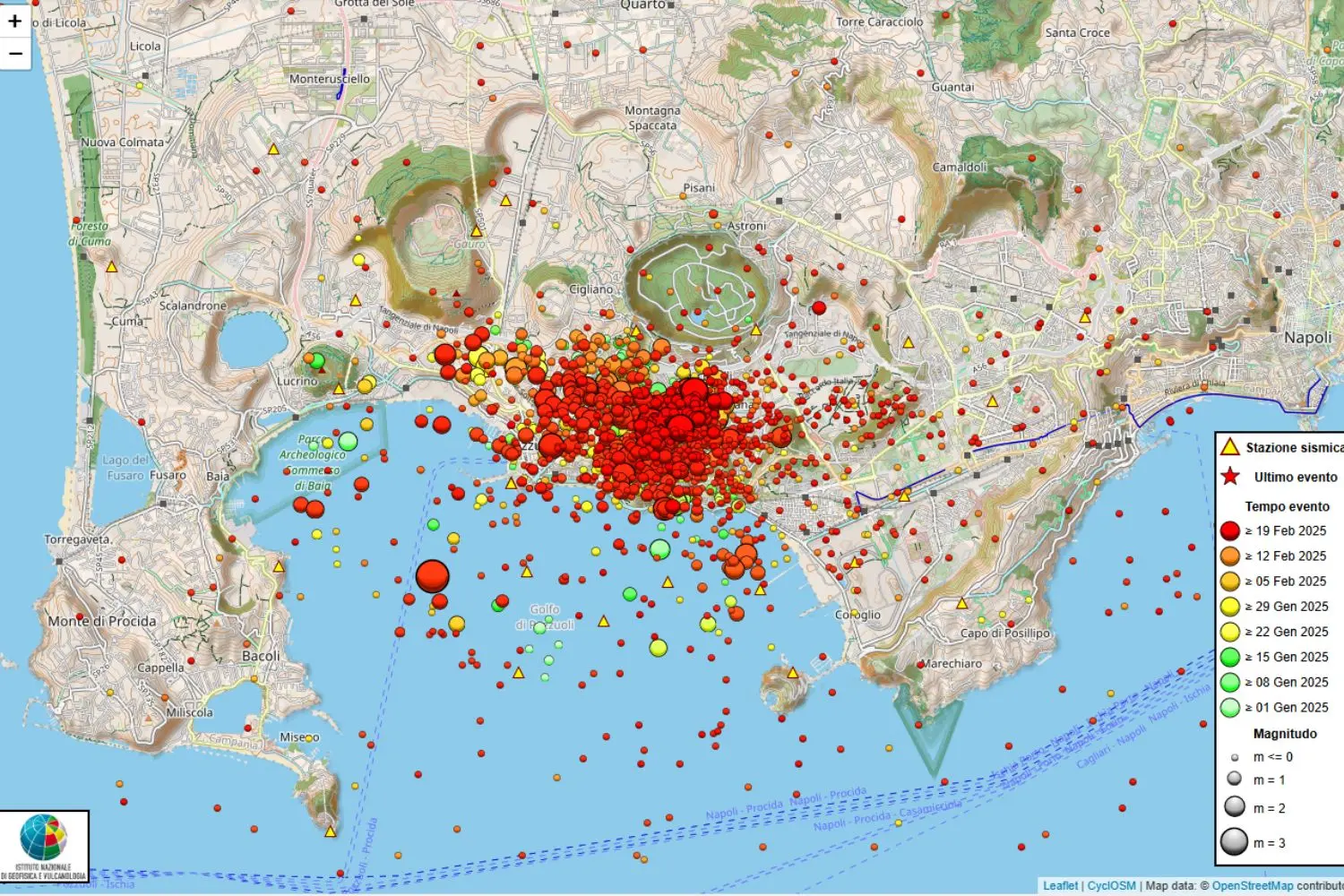

I Campi Flegrei continuano a registrare spostamenti del terreno, mentre l’ultima scossa, con una magnitudo di 4.4, riaccende le preoccupazioni riguardo al futuro di quest’area vulcanica, teatro da secoli di dinamiche complesse.

Eredità di un territorio in fermento

Chi abita in questa regione conosce fin troppo bene il “terreno in continuo mutamento”. Negli anni ’80, una significativa crisi di bradisismo costrinse intere comunità, come quella di Pozzuoli, a fare i conti con l’ansia causata dai movimenti del suolo. Questa zona, situata a ovest di napoli, ha visto oscillazioni di innalzamento e abbassamento per oltre duemila anni, fenomeno che registra una cadenza ciclica e misteriosa.

Meccanismi e definizioni del bradisismo

Il termine “bradisismo” ha radici nel greco, combinando bradýs (“lento”) e seismós (“scossa”), per indicare le variazioni graduali della superficie terrestre connesse alla trasformazione di una caldera vulcanica. Durante le fasi di sollevamento, l’attività sismica tende a intensificarsi, a volte sfociando in crisi che attirano l’attenzione degli esperti per la loro forza e frequenza.

Cause e fattori scatenanti

Le origini del bradisismo continuano a stimolare ricerche approfondite. Tra le ipotesi più diffuse,si evidenziano:

- Modifiche della camera magmatica superficiale – variazioni del volume del magma posizionato a pochi chilometri di profondità;

- Espansione delle riserve idriche – il riscaldamento delle falde acquifere può provocare un aumento del loro volume;

- Processi di decarbonatazione – reazioni dei minerali con fluidi supercritici che ne alterano la composizione e le dimensioni.

Questi meccanismi agiscono in maniera autonoma o in sinergia, rendendo l’andamento del fenomeno estremamente vario e complesso nel tempo.

Ritmo e variazioni temporali

Le oscillazioni del suolo non seguono un andamento costante. Attualmente,il tasso di sollevamento si attesta intorno a 1 cm al mese,mentre in periodi precedenti si sono raggiunti picchi fino a 9 cm mensili negli anni ’80. In epoche antiche,prima dell’eruzione del 1538,le variazioni complessive potevano arrivare a 14 metri,mentre dal 2005 ad oggi si è registrato un accumulo di circa 4 metri di sollevamento totale.

Relazione tra sollevamento e fuoriuscita di CO₂

Le fasi di sollevamento del terreno facilitano l’emissione di gas, con la CO₂ in primis.Tra i processi implicati figurano:

- Ascensore di gas vulcanici: il magma, posizionato a 3–4 km di profondità, rilascia gas quali CO₂, vapore acqueo, anidride solforosa e idrogeno solforato;

- Fratturazione della crosta terrestre: il rialzo determina la formazione di crepe nelle rocce, aprendo nuovi canali per l’emissione dei gas;

- Sistema idrotermale dinamico: l’interazione tra acqua calda e gas favorisce la formazione di fumarole, intensificando la dispersione della CO₂.

Un aumento improvviso delle emissioni è spesso correlato a una maggiore attività sismica e diventa, così, un segnale chiave del dinamismo interno dell’area.

Implicazioni sanitarie e ambientali della CO₂ accumulata

Nonostante la CO₂ non sia tossica in sé, il suo accumulo può creare situazioni di pericolo:

- Sostituzione dell’ossigeno: essendo più densa dell’aria, la CO₂ tende a radicarsi in spazi chiusi o in depressioni, riducendo la concentrazione di ossigeno e aumentando il rischio di asfissia;

- segnale di attività vulcanica: improvvisi picchi di emissione possono essere interpretati come indicatori dell’ascensione del magma, potenzialmente preludio a un’inevitabile eruzione.

Strategie per una gestione efficace del rischio vulcanico

Vista la complessità dei processi bradisismici,la tecnologia avanzata è indispensabile per il monitoraggio costante dell’area. L’adozione di sistemi in tempo reale e l’analisi dettagliata dei dati rendono possibile l’individuazione tempestiva di criticità,permettendo l’implementazione di misure preventive volti a tutelare la popolazione e a gestire al meglio il territorio.

Questi approcci innovativi si riscontrano anche in altre zone vulcanicamente attive, come alcuni settori della California e altri parchi naturali, ampliando la comprensione globale dei meccanismi che regolano l’attività vulcanica.

Siamo social! Clicca e seguici per essere sempre connesso con noi!